Los sonámbulos de Paula Hernández / 6 puntos

La primera escena de la película marca el tono e introduce el malestar que regirá su duración. No es espeluznante en sí, lo tenebroso en todo caso es lo que nunca se dice. La imagen de una chica desnuda, sonámbula, con sangre menstrual, es el anticipo de los temas que atraviesan la historia: la incomodidad, el cuerpo, los miedos, los vínculos familiares. Como ocurre en gran parte del cine contemporáneo, la única forma posible para expresar el pesar es con la cámara en mano, pegada a los personajes y planos cerrados cuya sensación de asfixia buscan corresponderse con la de los protagonistas. A medida que avanza la trama pocas cosas suceden porque todo apunta a un estallido familiar. Sólo falta quien prenda la chispa de la discordia. En una casa de campo madre, padre e hija, van a pasar año nuevo, sin embargo, la dificultad de las relaciones no tarda en hacerse presente. Lamentablemente, lo que conduce a ciertos climas genéricos vinculados con el terror, deriva en otro camino ya transitado, sobre todo por esa huella “Martel” que asoma como una sombra determinante. Con una atmósfera opresiva a base de miradas y reproches silenciosos, todo aquello que parecía contenido estalla al final de manera similar a los episodios televisivos de la década del ochenta como Atreverse. Y si la película hace hincapié en la afección que sufren las mujeres, se vuelve afectada por tanto cálculo despojado e incorporación de clisés tan caros a la agenda del presente: el mundo es un lugar horrible del cual hay que huir de manera urgente.

Planta permanente de Ezequiel Radusky / 5 puntos

La de Radusky es una película hecha con la rabia que genera la actualidad política en nuestro país. Esa indignación se transforma en discurso antes que en cine y ese sea tal vez el principal inconveniente porque las ideas están por encima de cualquier otra cosa. El resultado se resiente inevitablemente por la fuerza de los estereotipos que, como sabemos, son nocivos vengan de la ideología que vengan, sobre todo porque apuntan a la fácil manipulación. Es lo que ocurre con ciertos personajes y situaciones aquí, producto de un guión que no parece tener matices en la construcción y que invita a un tipo de asociaciones de muy fácil acceso: la directora que asume en la Secretaría de Obras Públicas, espacio donde transcurre la trama, da un discurso neoliberal y se ríe como una hiena, dice “los escuché”, entre tantas sentencias que se destacan por su obviedad referencial. Y el esquematismo en el cine es terrible, más allá del odio personal que se pueda tener por este gobierno de tecnócratas. Lamentablemente, la necesidad por gritar diatribas va en desmedro de las dos protagonistas, Lila y Marcela, empleadas que suman a su trabajo de limpieza en la dependencia, otro de carácter informal, precarizado, un comedor con el que satisfacen las demandas de los compañeros. Hay un registro por momentos que roza el documental, una interesante propuesta que se acerca al escenario en cuestión a través de diversos ángulos. Se trata de una manera de seguimiento que da cuenta de la estructura laberíntica del lugar, lleno de recovecos, y que las dos conocen a la perfección. En ese seguimiento se encuentra lo mejor de la película y en una trama que avanza fluidamente gracias a un montaje preciso. Claro está, no tardará en verse un progresivo proceso de reestructuración que atentará contra los principales valores de la clase trabajadora, provocando la disolución, la dispersión, el egoísmo e insertando la perversa lógica del mercado en sus frágiles vidas. El tema es que la puesta en escena de estos conflictos está atada a líneas forzadas de diálogo, muchas de ellas provenientes del discurso televisivo o de los lugares comunes de la opinión generalizada. Todas las tensiones y contradicciones que surgen y que ponen a prueba a las protagonistas quedan resentidas cuando la carencia de matices se impone en el conjunto y una cadena de hechos (más adivinados que novedosos) revela la pereza de una historia presa de la elementalidad.

Todo comenzó por el fin, de Luis Ospina/ 8 puntos

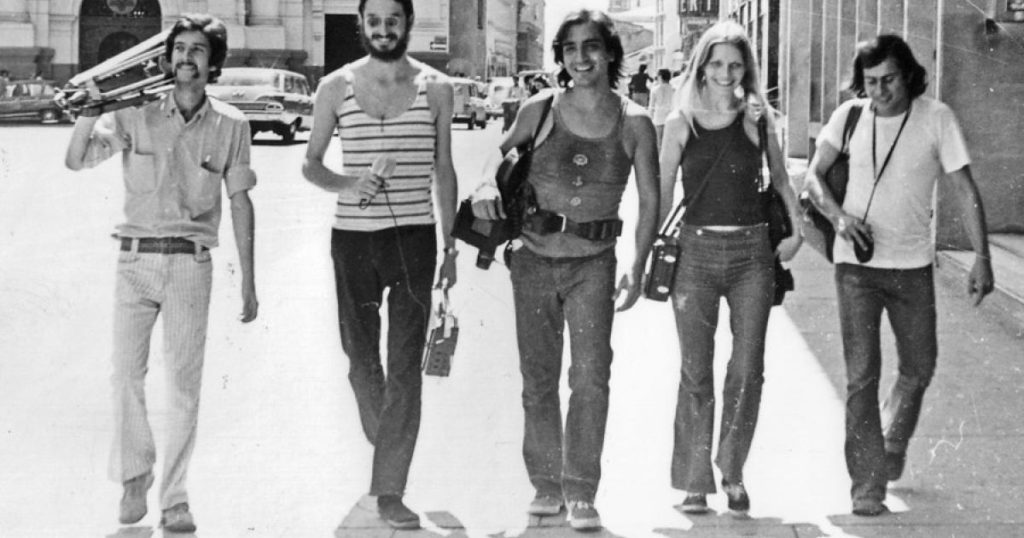

El cine es un antídoto frente a la muerte. No sólo porque las imágenes reviven espectros sino porque es un arte que se propone como resistencia frente al olvido. Ospina es un extraordinario director colombiano que supo aferrarse a lo mejor de la vanguardia latinoamericana y combatir una cierta tendencia del cine político focalizado en exportar imágenes exóticas para las buenas conciencias europeas. Le han detectado un tumor y su objetivo, pasional, es concluir una película donde recorre todos los años vividos intensamente con una generación de artistas. El mismo Ospina se filma en el hospital y la enfermedad se asume como puesta en escena. Como buen cinéfilo, se nace con el cine y se muere con él. La cámara digital que utiliza no escatima detalles en mostrar el cuerpo sometido a estudios. Como Panahi, el director iraní encerrado con arresto domiciliario, Ospina se ve obligado a ejercer su pasión desde el hospital. El contexto es otro pero la motivación es la misma: tensar los límites del documental como género y ficcionalizar la situación vivida. El riesgo es importante. De todos modos, el cinismo y la gracia del director apaciguan cualquier atisbo de morbo o golpe bajo (“Si no me muero, la película tiene que cambiar”). Es un prólogo interesante que confirma una serie de paradojas: en 1963 Rossellini declara que el cine está muerto; en ese mismo año, Ospina filma su primera película. Luego, en el año 2013, el malestar que aqueja al cuerpo del cineasta no impide que el cine mismo sea una manera de exorcizar los fantasmas juguetones del pasado. Y así comienza el recorrido por esta loca generación tan particular de artistas conocida como Grupo de Cali o “Caliwood”.

En el itinerario se evoca a dos personajes descomunales, Andrés Caicedo y Carlos Mayolo, y un huracán de cinefilia atraviesa la pantalla. El nexo es el amor: “Fuimos una generación que nos quisimos mucho”. Y es ese mismo acto de amor el que lleva a cabo el amigo Luis Ospina cuando sale a recordar a estos referentes. La cinefilia no es una pose, es un acto que involucra cuerpo y alma. En una época donde el universo audiovisual se alimenta a una velocidad irrefrenable de datos, la resistencia consiste en buscar aquellas imágenes que nacían de las entrañas y no de fábricas consagradas a la virtualidad. Por ello, dentro de la visión caleidoscópica sobre Caicedo y Mayolo, hay lugar preponderante para mostrar sus locuras fílmicas.

La película está dividida en capítulos encabezados por epígrafes. No sigue un itinerario estrictamente ordenado ni una evocación lastimosa. Por el contrario, Ospina le inyecta vitalidad a su precaria salud para terminar el proyecto. Utiliza archivos del pasado que dan cuenta de la evolución de esta notable casta de artistas con el espíritu de comuna, libre, utópica y rebelde, a pesar de estar ajenos (o de interpretarlos a su manera) a los problemas políticos de un país que se debatía entre la vida y la muerte con la guerrilla y el narcotráfico (“Yo no hubiera resistido este país sin marihuana” dice uno de los asistentes). Una de las canciones expresa sardónicamente el gesto: “Nosotros de rumba y el mundo se derrumba”.

Al mismo tiempo, otras imágenes en blanco y negro obedecen a un registro de lo cotidiano en el presente, donde Ospina se reúne en un almuerzo con varios de los compañeros aludidos. Es el espacio desde donde se dispara el recuerdo pero no con la forma de una elegía insalvable sino con la alegría del reencuentro. A través de empalmes sincronizados entre planos logra establecer un puente entre dos dimensiones temporales, es decir, un mismo movimiento tan simple como abrir una puerta queda inmortalizado en esa continuidad.

Filme donde todo está vinculado con el cine, con cómo la pasión no es un chiste. Sin un centro enunciativo que se imponga, la idea pasa por poner en escena la vitalidad creativa de una generación, de asumir un acto (“Usted es el que queda de eso que se fue”, le dice uno de los entrevistados). Al mismo tiempo, hacer carne el manifiesto de Jonas Mekas: “La auténtica historia del cine es historia invisible: historia de amigos que se unen y hacen aquello que aman”.

Black Magic for White Boys, de Onur Tukel/ 7 puntos

Más cerca de la televisión que del cine (de hecho iba a ser una serie y se advierte ostensiblemente en el montaje final), la película de Tukel parte de un coro de personajes atravesados por la neurosis, venidos a menos y sin saber qué hacer exactamente con sus vidas. Sin embargo, antes que el sopor existencial, el director elige el camino de la comedia para narrar sus conflictos. No es el buen timing precisamente lo que lo caracteriza, pero sí una buena dosis de chistes políticamente incorrectos bien insertos que aporta frescura y genera complicidad. La magia aparece como una alternativa posible para el protagonista, pero quedará claro que es solo un recurso momentáneo, sobre todo si hay otros dispuestos a apropiársela para hacer desaparecer a quienes «molestan» u «obstaculizan» los negocios o sueños del progreso americano. Por otro lado, un hallazgo desopilante: una valija de fármacos capaces de aliviar cualquier angustia, portada por un personaje que recuerda al Mr. Wolf de Pulp Fiction. A diferencia de otros cineastas que incluyen una mirada más idílica sobre ciertos aspectos de Nueva York, aquí se trata de un hervidero de mediocridad y egocentrismo, de la conducta de mamones que viven de herencias y de mujeres agobiadas por la maternidad. Detrás de este espectro de sonrisas cómplices no hay más que una existencia gris, monótona, producto del capitalismo más oscuro. Así lo sugiere esa especie de coro formado por negros que también parecen destinados a desaparecer en ese universo de yonkis y oportunistas.