Una de las cuestiones a debatir como una marca visible en gran parte del cine contemporáneo es la prevalencia de la imagen por sobre el discurso, por lo menos en un sentido comprometido políticamente. Muchas veces, incluso, esto deviene en una especie de arrogancia estética que suele prescindir de las palabras. Al comienzo de la película de Pietro Marcello, el protagonista parece oponerse a esta idea en tanto y en cuanto sostiene que solo será temible por el poder de su palabra para contrarrestar al mundo. Se habla de construir la libertad y enseguida las imágenes de archivo aluden al mundo del trabajo o mejor dicho a las luchas por la dignidad en el trabajo. Es interesante el procedimiento. Las imágenes que evocan al celuloide definen una presencia, pero al mismo tiempo la amenaza inflamable evidencia el peligro latente (en ellas se ve al anarquista Errico Malatesta).

El recorrido inicial del barco al baile marca ese puente que habitará el protagonista, entre una idea utópica de libertad y la integración al orden de lo social. Claro está, una cosa son los rituales sociales que comparte con los suyos y otra muy distinta la otra esfera a la que caerá fortuitamente. Cuando llega a la mansión del joven a quien ayudó ya lo miran de abajo hacia arriba. La vestimenta es el primer signo de pertenencia y de distancia. Por eso, la palabra será fundamental como signo de poder ante una clase que se jacta de acumular objetos culturales sin que ello les proporcione conocimiento necesariamente. Pero en esos primeros contactos con la clase alta también está establecida la ilusión de lo reconciliable. Martin conoce a Elena cuando mira un barco pintado y descubre un efecto óptico, justamente una ilusión. Él le explica la experiencia, ella solo se presenta. Allí donde uno intenta abrir la dimensión verbal, la otra la clausura. Incluso el plano detalle sobre la mano confirma la distancia entre clases. Luego, ante la curiosidad por Baudelaire, ella en vez de aclarar parece tomar lección. Después aparece la madre y no concibe la idea de no devolver el favor materialmente y lo más barato es invitarlo a almorzar. Allí también hay un reservorio de gestos y miradas diferentes, modos de decir y expresarse que marcan una diferencia. El tema es cómo lo evalúa cada uno. La espontaneidad de él contrasta con la perplejidad de ambas mujeres.

El movimiento de la cámara enfatiza el interrogatorio. El pobre les resulta simpático, que es la palabra que se utiliza para domesticar a quienes ven como bestias; pronto, se sorprenderán de su facilidad para devorar toda esa cultura que creen propia. Les desconcierta que otro acceda y dé cuenta de ello mejor aún.

Tampoco Martin encaja en la estructura patriarcal de la casa donde se aloja, que requiere dinero y no libros. Pero en su interior hay una llama que crecerá paulatinamente: “Leo todo lo que puedo con hambre de leer, de aprender” le confiesa a Elena. “He decidido que quiero ser como tú” agrega. La imagen de esa burbuja despierta deseo, pero ¿se refiere a lo material o a la posibilidad de acceder a una cultura inalcanzable desde la pobreza? Ella le ofrece una respuesta fría, nada emocional e institucional: la escuela.

El próximo paso será afianzar la metáfora del viaje. El arduo camino de ser autodidacta será alternado con duras condiciones de vida donde el mundo del trabajo aparece incluido. Y cuando de ejercer el poder se trata, la opresión no es necesariamente exclusiva de los ricos. En una fábrica son pobre contra pobres alienados, domesticados por el discurso de quienes les hacen creer que tienen poder. Otra de las tantas ilusiones.

Pero uno de los grandes ejes es la ilusión de que para ser escritor, sentir y hablar del mundo hay que pasar por una academia, sobre todo cuando el aprendizaje está concebido a partir de la acumulación de datos y el procesamiento automatizado de ideas. ¿Qué se hace luego con ellas? Martin Eden no encaja en esa estructura acomodaticia. Y allí afianza su camino como escritor, enfrentando las opiniones de otros, sus propios miedos y la búsqueda de una voz, esa voz que muestra realidad cuando los demás exigen risa y entretenimiento (también a las clases medias y bajas se las domestica con esto y con la ilusión de que hay que ver TV e irse a dormir, o ir al cine a ver una película y comerse una pizza, como rituales imbatibles).

Sin embargo, Martin encuentra también su propia confusión, sus dilemas de clase. En la escena en que aparece la chica con quien había estado, asume una postura arrogante. En un santiamén ha cruzado esa frontera tentadora de la pertenencia que olvida las raíces. Será algo temporario, hasta que tome contacto con la literatura socialista y se abra el otro lado del espejo. Pero como una cosa son los libros y otra la experiencia, la escena siguiente lo muestra en una discusión laboral sobre el sindicalismo, la ilusión socialista y la conflictiva relación entre el derecho individual y el colectivo. Allí Martin encuentra en el orador a su próximo modelo inspirador (su existencia se conforma a partir de los otros).

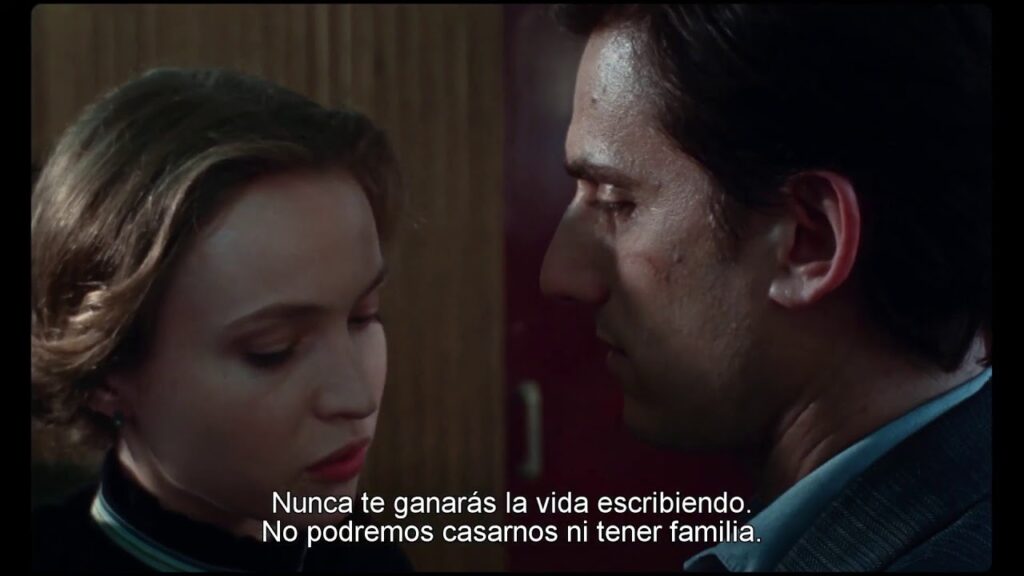

La imposibilidad de constituirse como escritor en un medio que solicita dinero, lo lleva a otro viaje. Conocerá entonces algo parecido a una familia, con María y sus hijos, y un cuarto propio. En sus cartas con Elena hay dos tiempos: el material que demanda el amor con resultados inmediatos, el tiempo abierto de un escritor. En su segunda incursión en la casa de Elena ya no es el joven dispuesto a comprar el paquete de los ricos y advierte la miseria moral de algunos de sus integrantes. Incluso se verá sometido al desprecio clasista en medio de un absurdo juego donde pretenden usarlo como conejillo de Indias.

Pero como no todo es maniqueísmo en la vida, aún de los lugares y los rituales más despreciables, se aprende. Martin conocerá en la fiesta a otro espejo, un hombre que, pese a sus modales soberbios, no escatimará en oficiar como una especie de mecenas. Se llama Briss y sus problemas no son de dinero, sino de oxígeno. Pero será para Martin un Virgilio, capaz de revelar un mundo oculto, con periodistas ocupados por testimoniar todo aquello que es invisibilizado por el poder.

Y si bien Martin ha adquirido conocimiento, comienza a enfrentar los propios dilemas de la izquierda, cómo conciliar la teoría con la práctica, como vencer a la ilusión de que puede haber un mundo donde la igualdad y la justicia imperen más allá de la naturaleza humana, y finalmente, como no quedar esclavo de las palabras mientras vamos soltando la experiencia con todos los matices habidos y por haber según los contextos. En este sentido, el encierro de Martin en su propia existencia es el paso previo al mismo encierro en los castillos de cristal de los dictadores. Y esto va más allá de su interlocutora que, pese a ser desacreditada, no logra salir de su esquema institucional, patriarcal y materialista. Martin quiere saber quién habla por ella y entonces le da un baño de realidad, la lleva al infierno de la calle (ahora es él Virgilio ante una dama dantesca ingenua y dogmática).

Aunque Martin se volverá dogmático con su propio mundo, con su deseo de ir más allá incluso del socialismo. Y en todos los ámbitos que recorre, ya no será solo un orador, sino un predicador (con todo lo que implica serlo). La tentación del individualismo es muy fuerte; también, la consecuencia: la locura. Consagrado como escritor, ahora dirige desde su propia lujosa morada sus diatribas contra el mundo. Y es un traje que ni él se cree (los demás valoran su fama y no lo que escribe), por eso su disconformidad, porque el siglo va mutando y las ideas jamás pueden ser concebidas como bloques de hielo. Entonces, otra ilusión que se cae: la creencia de emanciparse solo a través de la cultura, un ideologema que a la derecha le encanta mientras no sobrepase sus expectativas). Ante ello, el único horizonte posible es descontaminarse, sacarse la ropa e internarse en el mar.